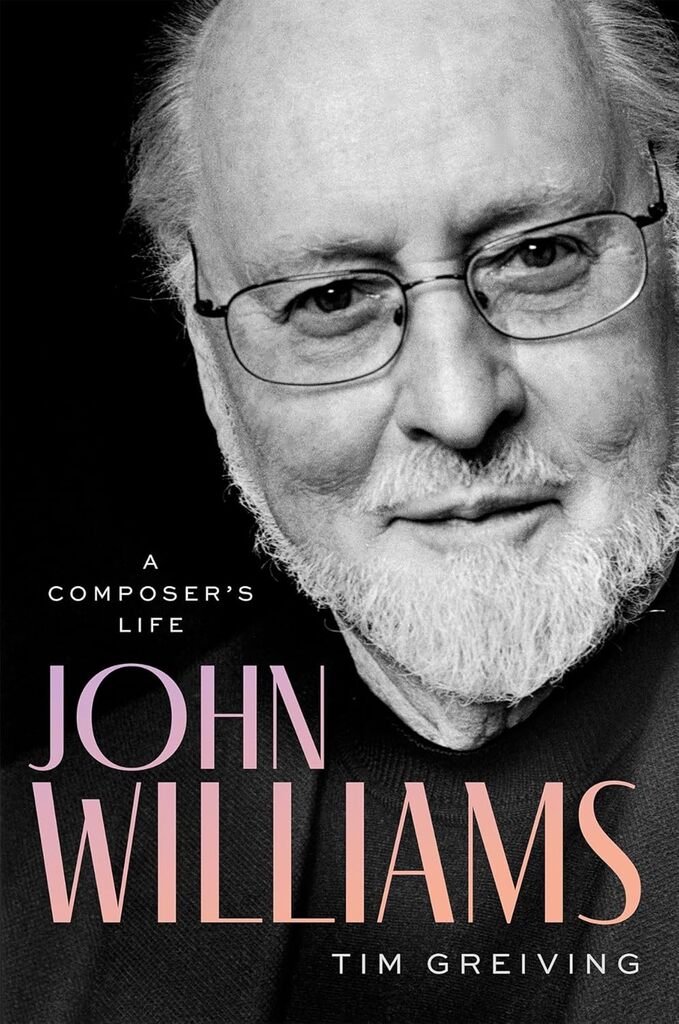

In der Welt der sozialen Netzwerke geht nichts ohne reißerische, provokante Schlagzeilen – Clickbait um Leser auf eine Internetseite zu locken. Um Filmmusik geht es dabei allerdings eher selten. Doch nun hat es sogar John Williams erwischt. Ein Interview, das der inzwischen 93-Jährige dem Autor der in wenigen Tagen erscheinenden Williams-Biografie A Composers Life, Tim Greiving, gab, ging viral. Selbst der Spiegel, sonst eigentlich nicht für derart einschlägige Themen bekannt, berichtete: “»Star Wars«-Komponist John Williams ist kein Fan von Filmmusik” hieß es in einem am 25.8.2025 erschienenen Artikel im Kultur-Resort, der mit den Worten “Augen auf bei der Berufswahl” startet. Doch kann es sein, dass jemand, der seit den 60er Jahren über hundert Filmmusiken geschrieben hat, wirklich keine Filmmusik mag? Alles nur ein lästiger Job, notgedrungen ausgeübt zum Broterwerb? Plausibel ist das eigentlich nicht. Denn, wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre es völlig widersinnig, dass er weit über den Zeitpunkt des normalen Ruhestands hinaus, noch über drei Jahrzehnte fürs Kino komponiert hat. Warum sich den Stress in Hollywood antun, wenn man die Arbeit eigentlich ablehnt oder für minderwertig hält? Schließlich hatte der Altmeister spätestens nach den Erfolgen mit Jurassic Park und Schindlers Liste in den 90er Jahren eigentlich finanziell ausgesorgt, hätte sich allein dem Verfassen von Konzertwerken widmen können. Stattdessen ging es für Williams immer weiter. In den letzten Jahren ist er sogar rund um den Globus gereist, um seine Filmmusiken begeisterten Zuhörern in Wien, Berlin und Japan in ausverkauften Häusern zu präsentieren. Auch wenn er sich seine Projekte sorgfältig ausgesucht hat: rar gemacht hat sich Williams dabei nicht. Im Gegenteil: Er nutzte sogar mehrfach seinen Einfluss, um die Filmmusik zu dem ein oder anderen Projekt schreiben zu können, wenn man die Entstehungsgeschichte seiner Arbeiten zu The Patriot, The Book Thief oder Stepmom betrachtet. Es spricht also vieles dafür, dass die Aussagen des Komponisten aus dem Kontext gerissen wurden oder dieser sich einfach nur unglücklich oder missverständlich ausgedrückt hat.

Es lohnt sich, den vielzitierten Interview-Ausschnitt aus dem Guardian, wo er erstmals veröffentlicht wurde, einmal im Original zu lesen. Übersetzt heißt es dort: “Ich habe Filmmusik nie sehr gemocht. Filmmusik, so gut sie auch sein kann – und meistens ist sie das nicht, abgesehen von einer 8-minütigen Passage hier und da […] Ich glaube einfach, die Musik ist nicht da. Das, was wir für wertvolle, große Filmmusik halten, erinnern wir auf nostalgische Weise. […] Allein die Annahme, dass Filmmusik denselben Platz im Konzertsaal hat wie die beste Musik im Kanon, ist in meinen Augen ein fehlgeleiteter Gedanke. Sehr viel Filmmusik ist vergänglich. Sie ist sicher fragmentarisch, und solange sie niemand aufarbeitet, ist sie nichts, was wir als Konzertstück bezeichnen können.“ Bemerkenswerte Aussagen. Aber auch welche, bei denen man gerne nachhaken würde, wie sie denn genau gemeint sind, bzw. in den Kontext seines umfangreichen filmmusikalischen Schaffens passen. Davon aber abgesehen sind einige der aufgestellten Thesen durchaus korrekt. Dass es unter der Vielzahl der alljährlich produzierten Filmmusiken in Relation nur wenige gute gibt und der Rest schnell in Vergessenheit gerät, dass sich viele Musiken in roher Form tatsächlich nicht für den Konzertsaal eignen, dass beim Hören von Filmmusik vergangener Tage oft auch nostalgische Gefühle eine Rolle spielen – das alles lässt sich schwerlich leugnen. Nur bei der Frage, ob Filmmusik denselben Platz im Konzertsaal einnehmen sollte, wie die beste Musik im Kanon, ließe sich anmerken, dass sie dies in vielen Fällen bereits tut. Man denke nur an Prokofjews Kantate Alexander Newski, die auf der gleichnamigen Filmmusik basiert. Auch Schostakowitschs Suite aus der Hornisse (1955) steht oft auf dem Programm klassischer Orchester. Die 7. Symphonie des Briten Ralph Vaughan Williams ist eine sinfonische Version seiner Komposition für Scott of the Antarctic (1948). Und am Ende betrifft es auch die Musik von John Williams selbst. Seine Hauptthemen aus Schindlers Liste (1993), Harry Potter (2001) und natürlich Star Wars tauchen wie selbstverständlich immer wieder neben klassischen Werken auf den Spielplänen der Konzerthäuser auf. Die Suite aus Close Encounters of the third Kind wird gerne neben die Planeten von Gustav Holst programmiert. Die Liste an Beispielen ließe sich beinahe beliebig fortsetzen. Aber, um auf das Williams-Interview zurückzukommen, stellt sich die Frage, ob “fehlgeleiteter Gedanke” tatsächlich in dem Sinne gemeint sein kann, dass seiner Ansicht nach Filmmusik grundsätzlich im Konzertsaal nichts verloren hat. Die unzähligen Filmmusik-Konzerte, die er selbst dirigiert und zusammengestellt hat, aber auch die zahlreichen Konzertfassungen seiner Kino-Partituren sprechen nämlich eine völlig andere Sprache.

Die Wahrheit ist – wie so oft – komplizierter: Tim Greiving hat gegenüber dem Hollywood Reporter inzwischen mehr (lesenswerte) Details über den Kontext preisgegeben: “Es stimmt, dass er [John Williams] zu mir sagte: „Filmmusik hat mir nie besonders gefallen.“ Dies geschah im Kontext von rund 20 Interviews, die er über einen Zeitraum von 18 Monaten gab – und in diesem speziellen Gespräch sprach er insbesondere über die komplizierte Rolle, Filmmusik auf ein Konzertprogramm zu setzen. Er erzählte mir, dass er, als er von 1980 bis 1993 Musikdirektor des Boston Pops war, mit der logistischen Aufgabe zu kämpfen hatte, Musik zu programmieren, die ausdrücklich für Filme geschrieben worden war.” Auch wenn man im Zweifelsfall vielleicht noch einmal nachfragen müsste, klingt das ganz und gar nicht so, als wäre die Aussage “Filmmusik hat mir nie besonders gefallen.” als generelle Aussage zu verstehen. Greiving fügt noch seine persönliche Einschätzung an: “Er hat nicht gesagt, dass er nicht stolz auf seine eigene Arbeit ist, oder er es bereut, sein Leben damit verbracht zu haben, Filme zu vertonen. Es stimmt, dass er, wie jedes wahre Genie, seine Unsicherheiten und Selbstzweifel hat.” Doch im Zeitalter sozialer Netzwerke kommt eine solche Einordnung natürlich zu spät. Das Clickbait-trächtige Zitat wurde längst unzählige Male geteilt, kopiert und weiterverbreitet. Interessant ist der Aufruhr aber noch in anderer Hinsicht: Denn während sich die einen in ihrer Einschätzung von “minderwertiger Filmmusik” bestätigt sehen und hämisch kommentieren, zeigten sich einige Fans doch enttäuscht, dass ihr Idol ihre Leidenschaft angeblich nicht in gleichem Maße teilt. Aber selbst, wenn dies so wäre: Sollte das wirklich eine Rolle spielen? Spricht die Musik von John Williams nicht für sich selbst? Schließlich wird sie überall auf der Welt in gefeierten Konzerten zelebriert (zuletzt in Neumünster von Anne-Sophie Mutter), in unzähligen Aufnahmen immer wieder neu entdeckt und gehört. Braucht es da wirklich noch den Segen ihres Schöpfers? John Williams spricht lediglich mit der für ihn typischen Bescheidenheit hinsichtlich des eigenen Werks kritische Aspekte der Filmmusik-Produktion an, die diskutiert werden können und sollen. Nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb würde man sich bei manchem Fan auch etwas mehr Gelassenheit und Vertrauen in das eigene Werturteil wünschen.

Nachdem ich jetzt alles gelesen habe, fällt mir im letzten Teil bei der Review von Martin Bernheimer auf, wie gar nicht so weit entfernt dessen vernichtende Kritik eines Williams-Konzerts von 1983 in Teilen von Williams’ eigener heutiger Meinung entfernt ist, dass Filmmusik nicht die Größe hat, in Konzerthallen gespielt zu werden.

Ansonsten bin ich gespannt, wie sich die Biographie liest. Respekt und würdevoller Umgang mit der Person sind wichtig, können aber auch leicht dazu führen, dass sie zu einseitig dargestellt wird. Man braucht doch gerade auch den Blick von außen, um sie der subjektiven Einschätzung der betreffenden Person gegenüberzustellen. Williams kann das für sich als Selbstschutz ausklammern, aber ein Biograph sollte das nicht tun und sich nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Da ist es dann schwierig, wenn ein “Fanboy” sein großes Idol trifft und über es schreiben darf – er tut alles, um ihm zu gefallen.

Es liest sich aber auch ein bisschen, als hätte es John Williams gefallen, einen jungen unerfahrenen Menschen vor sich zu haben, den er großväterlich belehren und erhellen und beeinflussen kann.

Die Aussage ist in der Tat irritierend, auch weil Williams sich ja selbst ins Zeug gelegt hat, um seine Musik auf ein anspruchsvolles Konzertniveau zu heben – durch seine Arrangements für Anne-Sophie Mutter. Und zum Glück haben inzwischen auch renommierte Konzerthäuser gemerkt, dass man mit Filmmusik die Sitzreihen füllen kann. Ich war im letzten Jahr in der Kölner Philharmonie, als dort Musik von John Williams und Hans Zimmer gespielt wurde, und der Saal war voll. Viel Filmmusik ist natürlich auch schlichtweg nicht mit dem Hintergedanken komponiert worden, dass man sie auch konzertant aufführen lassen und damit alteingesessene Freunde klassischer Musik begeistern könnte. Und was die Nostalgie angeht, scheint Williams diesen Klassik-Freunden zu unterstellen, dass sie rein aus musikwissenschaftlicher Faszination immer wieder Konzerte mit Werken von Mozart, Beethoven oder Händel besuchen, und nicht, weil sie sich an frühere großartige Aufführungen erinnern und dieses Erlebnis wiederholen oder vergleichen möchten. Aber möglicherweise wird eine jüngere Generation an Konzertgängern auch mit anderen Erwartungen und Hörgewohnheiten hingehen als die in Williams’ Alter. Ansonsten muss man dem Altmeister seine Meinung lassen.

Interessant ist auch der Blog von Tim Greiving, der dort beschreibt, wie schwer es war, mit John Williams in Kontakt zu treten und sein Vertrauen zu gewinnen. Da zeigt sich der Maestro ebenfalls sehr ambivalent in seinem Urteil, was dann vorschnell herausgepickte Zitate ebenfalls etwas relativiert: https://behindthemoon.substack.com/p/how-it-all-began