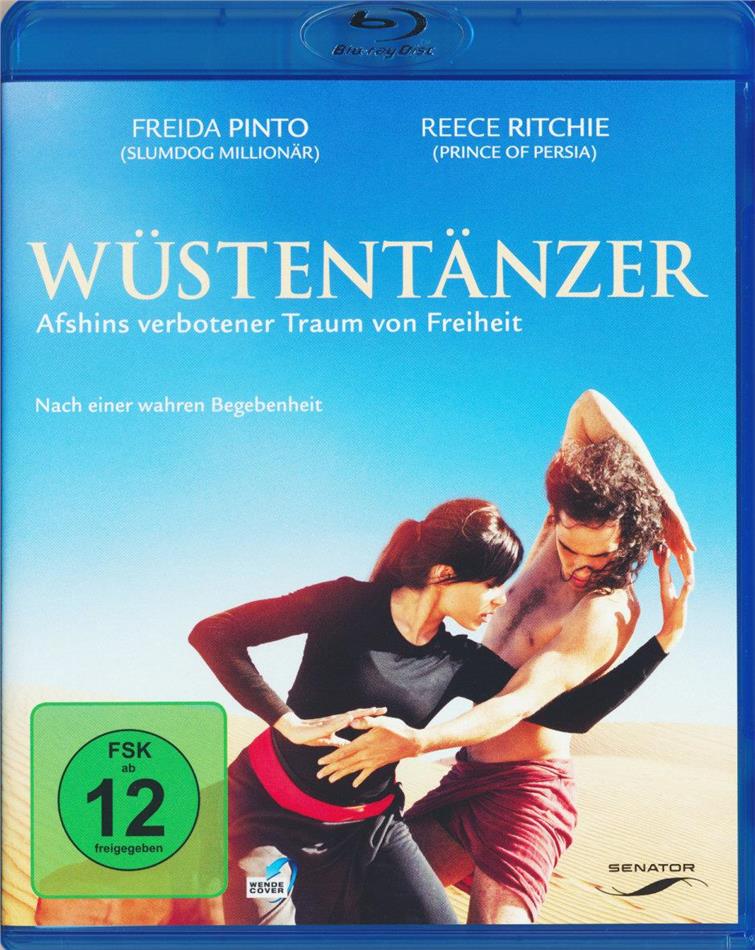

Während der grünen Revolution im Jahr 2009 protestierten Zehntausende Reformer auf den Straßen von Teheran und anderer großer Städte des Landes, darunter zahlreiche Studenten. Sie begehrten gegen das repressive Regime des damaligen Präsidenten Ahmadineschad auf, dem sie vorwarfen, die eigene Wahl manipuliert zu haben. Der Widerstand wurde von der Regierung mit Gewalt unterdrückt. Nach Angaben der Opposition kamen dabei 72 Menschen ums Leben. Einige Demonstranten verschwanden in Gefängnissen, andere wurden hingerichtet – eine unter dem Strich deprimierende Bilanz. Die britische Filmbiografie Wüstentänzer – Desert Dancer war 2014 eine der ersten filmischen Aufbereitungen dieser turbulenten Junitage. Richard Raymond erzählt darin „nach wahren Begebenheiten“ die Lebensgeschichte des Balletttänzers Afshin Ghaffarian, der mit seinen Freunden in Teheran eine Untergrund-Tanzgruppe startet. Doch Tanzen ist, so heißt es im Film, im Land der Mullahs verboten. Schnell haben die allgegenwärtigen Sittenwächter das „unmoralische“ Treiben der Studenten im Auge. Um trotz aller Gefahren nicht nur zu proben, sondern auch vor Publikum aufzutreten, organisiert Afshin eine Tanzperformance mitten in der Wüste. Doch die allgegenwärtigen Schergen des Regimes sind ihnen bereits auf den Fersen. Nachdem er bei einer Demonstration festgenommen und zusammengeschlagen wird, reift in Afshin die Überzeugung, dass er flüchten muss.

Das Aufbegehren gegen einen übermächtigen Feind, der Kampf junger Menschen um ihre Freiheit, der sich im expressiven Tanz ausdrückt – das sind die Träume, aus denen das europäische Arthaus-Kino seine Geschichten schöpft. Doch leider ist so ziemlich alles in Wüstentänzer banal und weichgezeichnet. Raymond inszeniert mit grobem Pinselstrich und entfernt sich weit von der realen Lebensgeschichte Ghaffarians. Denn tatsächlich ist das Tanzen im Iran offiziell gar nicht verboten. Die Tanzgruppe konnte und durfte in Teheran mehrfach auftreten. Ghaffarian hat nie bei den Demonstrationen mit der Kamera gefilmt und in größter Not heimlich geflüchtet ist er auch nicht. Stattdessen entschied er sich schlichtweg nach einem Auftritt in Paris dafür, nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren. Dass der Film derart verfälschend mit der Biografie seines Protagonisten umgeht, ist gleich doppelt ärgerlich: Zum einen, weil es Wasser auf die Mühlen der Mullahs gießt, die dem Westen einseitige Propaganda vorwerfen, zum anderen, weil die Lebensgeschichte zweifellos auch ohne eine solche dramatische Zuspitzung genügend Stoff für einen vielschichtigen Film geboten hätte.

Doch selbst wenn man Desert Dancer eine eigene filmische Vision zugesteht, die sich gewisse Freiheiten nimmt, funktioniert der Film kaum. Ausstattung und Schauplätze vermitteln zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, man würde sich wirklich im Iran befinden. Dieser Eindruck wird dadurch verschärft, dass in der Originalfassung alle Englisch sprechen und die Häscher der Mullahs so gut frisiert sind, dass sie auch bei jedem Model-Wettbewerb eine gute Figur abgeben würden. Kurios auch, wie hier alle trotz der drohenden Gefahr mit Informationen umgehen: So hört die mysteriöse Elaheh (Freida Pinto) in der Mensa einfach ein Gespräch mit an und weiß sofort, wo sich die „geheime“ Tanzgruppe trifft. Dass sie sich der Truppe anschließt und in Afshin verliebt, ist eine weitere Erfindung des Drehbuchs. Die junge Frau betäubt ihren Weltschmerz mit Heroin, aber ihrem makellosen Gesicht sieht man die Folgen der Sucht überhaupt nicht an. Und ihr kalter Entzug in den Armen Afshins verharmlost die damit verbundenen Risiken und Qualen sträflichst. Letztendlich belegt auch diese kleine Nebenhandlung die Oberflächlichkeit, mit der Wüstentänzer reale Probleme abbildet.

Besser funktionieren die brillant choreografierten Tanzszenen, die die Last der Unterdrückung, die Fesseln für Mund und Seele in einem virtuosen Duett der Körperbewegungen einfangen – wenn sich das Paar im Sand wälzt, gegenseitig umschlingt, die Leiber zucken und eine Hand versucht, die andere, die fest auf das Gesicht gepresst ist, zu lösen. Tanzen als Akt des Widerstands – das besitzt größere künstlerische Ausdruckskraft als alle anderen Szenen im Film. Doch selbst hier gibt es einen großen Schwachpunkt: die Filmmusik von Benjamin Wallfisch. Nicht weil sie grundsätzlich schlecht wäre, sondern weil sie dem charismatischen Ausdruckstanz keine vergleichbar charismatische Musik zur Seite stellt. Das von Man Wunderlash gespielte Cello spiegelt zwar den Schmerz und die unerfüllte Sehnsucht der Hauptfiguren in betörend langsamen Harmonien. Doch mit den Bildern bleibt das erstaunlich blass, weil die unbändige Wut, die Rebellion und der aufbegehrende Freiheitsdrang in den Kompositionen keine Rolle spielen. Besonders deutlich wird dies im Titelstück, dem neunminütigen Desert Dancer, das die zentrale Performance von Afshin und Elaheh in der Wüste begleitet. Das elegisch-zarte Hauptthema (Afshin’s Theme), das Wallfisch hier zitiert, ist zwar wunderschön, wirkt jedoch viel zu zurückhaltend für diese besondere Schlüsselszene. Und statt sie komplett als klassisches Musikstück auszukomponieren – schließlich strebt Afshin eine Karriere als professioneller Balletttänzer an – erklingen kühle elektronische Klangflächen als Basis, wodurch die Szene eher distanziert wirkt. Und wenn dann plötzlich ein impulsives Trommelgewitter aus der bedrückenden Grundstimmung herausbricht, funktioniert das zwar als Symbol für das Gefühlschaos der Hauptfiguren. Doch ein besonders raffinierter filmmusikalischer Einfall ist das nicht – was auch deshalb enttäuscht, weil die Musik angeblich fundamentaler Bestandteil bei der Entwicklung der Choreografie war.

Ein wenig wirkt die Komposition von Benjamin Wallfisch so, als hätte sie ein ähnliches Problem wie der Film. In ihrer Annäherung an die komplexe gesellschaftspolitische Wirklichkeit im Iran erscheint sie eher unterkomplex. Dies gilt insbesondere in manchen Stücken wie Where No One Else Can See You, in denen sphärische Klangflächen und Gitarrenspiel deutlich Richtung Thomas Newman schielen. Und letzten Endes muss man sich auch fragen, ob es wirklich ausreicht, allein Leid und Schmerz der Hauptfiguren auf der Tonspur zu doppeln und die Hauptfiguren fast ausschließlich auf diesen zu reduzieren. Es gibt zwar starke Momente, wie das innige erste Tanzduett der Liebenden in Hand Dance, in denen Cello und Klavier den besonderen intimen Moment in einem delikaten Duett einfangen. Doch außerhalb der Tanzsequenzen, in denen die Musik an Kontur gewinnt, bleibt die Vertonung eher blass. Die synthetischen Klangflächen und die Soli von Klavier und Cello sind viel zu statisch und gleichförmig, um der steifen Inszenierung Leben einzuhauchen. Am Ende bestätigen Film und Musik deshalb nur banale Gut-Böse-Klischees. Über das echte Leben im Iran erfährt man dabei aber auf beiden Ebenen nicht viel.