Wie in jedem Jahr bieten die Berlinale Classics einen spannenden Blick zurück in die Filmgeschichte. 2026 erlebte der von der Murnau-Stiftung frisch restaurierte Stummfilm Geheimnisse einer Seele von Georg Wilhelm Pabst seine Wiederaufführung. Die digitale Restaurierung erfolgte auf Grundlage der Kombination zweier Dup-Negative aus der Cinémathèque Royale de Belgique und dem Bundesarchiv sowie einer 16-mm-Kopie aus dem Filmarchiv der Harvard University. Das Konzert-Setting in Berlin war dabei ein ganz besonderes: Im Haus der Kulturen der Welt spielte das Ensemble Broken Frames Syndicate die neukomponierte Musik von Yongbom Lee zur Liveprojektion des Dramas von 1926. Doch damit nicht genug: Die Gehirnströme der Bratschistin wurden via EKG-Helm während der Vorführung aufgezeichnet, in elektronische Sounds umgewandelt und zugleich mittels auf der Bühne verteilter vertikaler Lichtröhren visualisiert. Viel Technik für einen hundert Jahre alten Film. So ganz ging die Rechnung aber leider nicht auf: Es ist zwar großartig, wenn Stummfilme der Vergessenheit entrissen werden, immerhin gilt Geheimnisse einer Seele als einer der ersten, die das Thema Psychoanalyse auf die Leinwand brachten. Doch die Handlung um den Chemiker Martin Fellmann, der von einem Mordes in der Nachbarschaft aufgeschreckt eine seltsame Messerobsession entwickelt, sodass er beinahe seine Ehefrau töten will, wirkt aus heutiger Sicht doch eher naiv. Die Vorstellung, im Sinne Sigmund Freuds, in der Kindheit nach der Ursache eines Traumas zu suchen, war damals noch relativ neu und wird von Papst mit einer dokumentarischen Nüchternheit auf die Leinwand gebracht. Das war damals zweifellos visionär und mutig, ist aber natürlich angesichts der überholten Thesen Freuds ziemlich schlecht gealtert, zumal sich Papst in der zweiten Hälfte weniger auf die Spannungsdramaturgie, als auf die Therapie und Heilung des Patienten konzentriert.

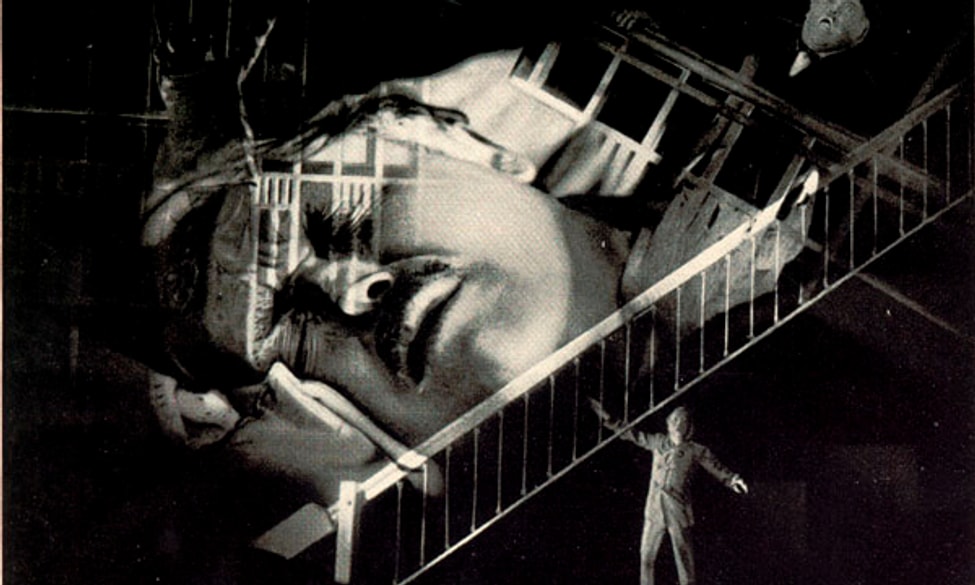

Auch filmisch ist das nur bedingt interessant: Allein in der spektakulären Albtraum-Sequenz greift Papst den deutschen Expressionismus auf. In dieser surrealen Szenenfolge steigt Fellmann in die Lüfte; er sieht einen indischen Tempel, erlebt, wie sich eine Stadt vor ihm aufklappt und ein Turm in die Höhe schraubt. Läutende Kirchenglocken verwandeln sich in den Kopf seiner Frau. Er sieht einen Zug auf sich zukommen und ersticht am Ende im Wahn seine Frau, die er kurz zuvor in einem Boot mit einem Nebenbuhler beobachtet hat. Natürlich ist das filmhistorisch eine großartige Bebilderung des Kindheitstraumas der Hauptfigur und fasziniert deshalb auch heute noch. Doch davon abgesehen entwickelt sich kein echter filmischer Sog. Das liegt leider auch ein wenig an der Neuvertonung. Es ist zwar grundsätzlich eine gute Idee, den Trip ins Unterbewusstsein mit einer experimentellen, modernen Musik zu begleiten. Das ungewöhnliche Quintett, bestehend aus Solo-Bratsche, Flöte, Klarinette, Violoncello und Schlagwerk, kleidet die filmische Verstörung in eine sperrig-spröde, von perkussiven Effekten und kurzen Motivzellen durchzogene Klanglandschaft. Die geräuschartigen EKG-Effekte brutzeln atmosphärisch im Hintergrund, die Röhren leuchten stimmungsvoll. Das ist zwar in Teilen durchaus effektvoll, weil es beunruhigt und tatsächlich akustisch ins Unterbewusstsein vorzudringen scheint. Doch damit beginnen gleichzeitig auch mehrere Probleme: Denn die Musik wirkt auf Dauer viel zu gleichförmig und kontrastarm, um die Entwicklung der Hauptfigur in die psychische Krankheit hinein und wieder heraus schlüssig zu illustrieren. Die Musik verdeutlicht nicht, dass für Fellmann die Liebe zu seiner Frau auf dem Spiel steht, sondern distanziert in ihrer Abstraktion den Zuschauer vom Leinwandgeschehen. Und selbst in der Albtraumszene komponiert Lee ein wenig am Bild vorbei, wenn er nicht einmal die archaischen Trommelschläge musikalisch aufgreift. Ähnlich wie die Neuvertonung von Kohlhiesels Töchter vor zwei Jahren steht seine Musik seltsam neben dem Film, vermag es nicht, ihn zu neuem Leben zu erwecken.

Dass diese spezielle “Berlinale-Sonntags-Matinée” beim Publikum deshalb nicht die ganz große Begeisterung entfacht, ist schade. Nicht nur weil, es eminent wichtig ist, auch neue Generationen an die Geschichte des Stummfilms heranzuführen, sondern auch weil die Zukunft der Bewahrung des deutschen Filmerbes in Gefahr ist. Denn wie Christiane von Wahlert von der Murnau-Stiftung im Vorgespräch ausführte, läuft die ohnehin schon gekürzte Finanzierung in wenigen Jahren aus. Sollte diese nicht weitergeführt werden, stehen wichtige Restaurierungsprojekte wie dieses, in Zukunft auf der Kippe – und damit indirekt auch die spannende Wiederentdeckung von Filmkunstwerken in Form von Live-Konzerten im Rahmen der Berlinale. Das wäre natürlich ein herber Verlust. Denn bei aller Kritik: Selten gezeigte Stummfilme im Konzertsaal zu erleben, ob mit alter oder neuer Musik, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil des cineastischen Kulturlebens, der keinesfalls leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden sollte.