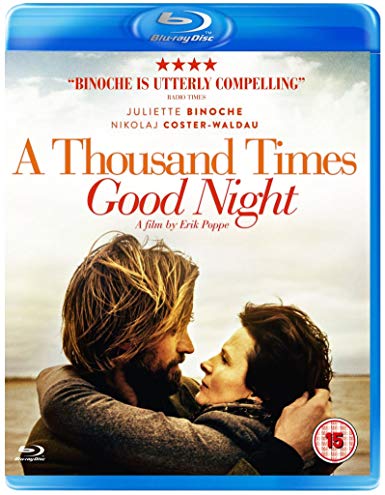

Ein Spaziergang am Meer, auf der einen Seite die aufgewühlten Wellen, auf der anderen das ruhende Land. Erik Poppes Filmdrama Tausendmal gute Nacht – A Thousand Times Good Night von 2014 verwendet eine genauso simple wie effektvolle Metapher für das Leben seiner Hauptfigur Rebekka Thomas (Juliette Binoche). Die Britin wandelt zwischen den Welten, hin- und hergerissen zwischen westlicher Wohlstandsgesellschaft und den Konfliktzonen der Erde. Ihre Arbeit als Kriegsfotografin führt sie immer wieder direkt an die Fronten, in krisengebeutelte Länder wie Afghanistan oder Kongo, aus denen sie unter Lebensgefahr berichtet. Es ist wichtige Aufklärungsarbeit, die sie leistet, denn sie hält die Kamera dort drauf, wo der Großteil der Welt am liebsten verdrängt und wegschaut. Doch diese Arbeit hat einen hohen Preis: Zu Hause in England warten nämlich die Liebsten, der Ehemann Marcus (Nikolaj Coster-Waldau) und die zwei Töchter Lisa & Steph, die bei jedem Einsatz darum bangen, ob Rebekka wieder unversehrt nach Hause zurückkehrt. Und das ist alles andere als selbstverständlich und geht einmal tatsächlich um ein Haar schief: Als die Fotografin einen Selbstmordanschlag in Kabul nur mit schweren Verletzungen überlebt, hat Marcus genug. Er will endlich einen Schlussstrich ziehen, sich und die Kinder nicht länger der quälenden Belastung angesichts der ständigen Unsicherheit aussetzen. Rebekka muss sich entscheiden: zwischen gesellschaftlicher und privater Verantwortung. Doch den Entschluss, fortan zu Hause zu bleiben, um für ihre Familie da zu sein, kann sie letztlich nicht durchhalten. Nicht nur, weil sie sich doch eingestehen muss, dass sie sich nach dem “Kick”, dem Adrenalinschub der Einsätze zurücksehnt, sondern auch weil ihre fast erwachsene Tochter Steph sich zunehmend für ihre Arbeit zu interessieren beginnt.

Erik Poppe beschreibt in seinem in Deutschland leider völlig untergegangenem Filmdrama ein schier auswegloses Dilemma, fragt nach der Vereinbarkeit von gesellschaftspolitischem Engagement und traditionellem Familienleben. Die Arbeit Rebekkas macht durchaus einen Unterschied, erzeugt in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit. Doch rechtfertigt sie es auch, dafür die eigene Familie, insbesondere die Kinder, zu vernachlässigen, zumal die Journalistin ihrer Arbeit nicht nur aus uneigennützigen Motiven nachgeht? Glücklicherweise gibt das Drehbuch auf diese schwierige Frage keine einfache Antwort, weckt einerseits Verständnis für Rebekkas Perspektive, zeigt aber gleichzeitig auch schonungslos die Konsequenzen auf, die sich aus ihrem Verhalten ergeben. Und die betreffen vor allem die Töchter: Während sich die jüngere Lisa noch notdürftig mit einer geschenkten Katze ablenken lässt, hadert die ältere Steph viel stärker mit der Abwesenheit der Mutter. “Manchmal wünschte ich, Du wärest tot. Dann könnten wir wenigstens gemeinsam in Ruhe trauern.” schleudert sie ihr einmal voller Wut ins Gesicht. Gleichzeitig fängt sie mit der Serienbildfunktion der Kamera die Reaktion der daraufhin konsternierten Mutter ein. Indem sie Rebekka in dieser verletzlichen Situation ablichtet, begeht Steph eine demütigende Grenzüberschreitung, die im Vergleich zum extremen Leid, das Rebekka auf ihren Bildern festhält, aber geradezu verblasst. Raffiniert öffnet der Film damit eine weitere Ebene: die Fotografie als Prisma auf andere Menschen. In beiden Fällen geht es um Aufmerksamkeit, einerseits für die Menschen auf der Welt, denen die Fotografien eine Stimme geben, und im Fall der still leidenden Steph darum, von der eigenen Mutter in ihren individuellen Problemen ernst genommen zu werden.

Doch der Film belässt es nicht dabei, die Gegensätze gegeneinander auszuspielen. Spätestens ab dem Moment, an dem Steph ihre Mutter in ein Flüchtlingscamp nach Kenia begleitet, wird das Trennband zwischen dem “hier” und den vormals weit entfernt erscheinenden Konflikten zerschnitten. Nicht nur, weil wir die behütet aufgewachsene Tochter nun an einem exponierten Krisenort sehen und sich so die politischen Konflikte ins Private drängen, sondern auch weil Rebekka in einer Gefahrensituation aus einem professionellen Reflex heraus den Beruf über das Wohl der Tochter stellt und damit eine fatale Entscheidung trifft, die den Konflikt in der Familie vollkommen eskalieren lassen wird. In mancher Filmkritik wurde Erik Poppe vorgeworfen, diese Kriegsszenen allein als Staffage für sein Melodram zu nutzen. Eine solche Einschätzung missversteht aber, worum es ihm tatsächlich geht. Denn die persönliche Perspektive trägt nicht nur autobiografische Züge (Poppe war selbst am Anfang seiner beruflichen Karriere als Kriegsfotograf tätig), sondern ist zudem sehr bewusst gewählt, um das Verhältnis der westlichen Welt zu den Krisenregionen zu hinterfragen. Auch wenn A Thousand Times Good Night seine Schauplätze (Afghanistan, Kenia – zum Teil vor Ort gedreht) durchaus ernst nimmt, ist es dennoch kein Film über einen einzelnen isolierten Konflikt. Der Vorwurf der Verharmlosung muss daher ins Leere laufen.

Die Musik von Armand Amar unterstützt die besondere filmische Perspektive auf eindrucksvolle Weise. Der französische Komponist, der eigentlich vorwiegend für seine weltmusikalisch geprägten Arbeiten bekannt ist, vermeidet hier bis auf wenige Ausnahmen jegliches exotisches Kolorit. Mit einem pastoral-folkloristisch anmutenden Hauptthema, das von einem kleinen Streicher-Ensemble mit Klavierbegleitung gespielt wird, stellt er im Sinne der Inszenierung die Familie Rebekkas und die enge Bindung der Familienmitglieder zueinander in den Mittelpunkt. Es ist eine zärtliche, tastende Melodie, die den allgegenwärtigen Schmerz mit zarten Gesten einzufangen sucht, dabei aber nie zu einer erlösenden Katharsis gelangt. Weltmusik spielt dabei nicht nur wegen des Fokus auf das familiäre Drama eine untergeordnete Rolle, sondern auch, weil es in den Krisenregionen für die Menschen letztendlich nur um das nackte Überleben gehen kann und musikalische Stereotypen da in die falsche Richtung führten. Entsprechend bietet auch das den Film eröffnende The Human Bomb für die Kabul-Szene ein archaisch-brodelndes Stück Sound Design, das Geräuschhaftes mit perkussiven Rhythmen verbindet und auf subtile Weise ein Gefühl immer größer werdender Anspannung erzeugt. So entsteht ein lähmendes Gefühl, welches sich schleichend auf den Zuschauer überträgt und ihn bis zur schockierenden Auflösung der Szene nicht mehr loslassen wird.

Armand Amar, dessen Arbeiten gerne auch mal zu monotonen Klangflächen neigen – und der das auch hier nicht vollständig abschüttelt – vertont das intensive Drama äußerst präzise. Das lyrische Hauptthema wandelt sich bei ihm mit fortlaufender Handlung zu einem universellen Symbol des Schmerzes und der Menschlichkeit. Indem die Musik die kulturellen Unterschiede nicht kontrastiert, sondern Verbindungen herstellt, erzeugt sie eine poetische Kraft, die zusammen mit den sorgfältig komponierten Bildern von Kameramann John Christian Rosenlund zur besonderen Wirkung des Filmes beiträgt. Nur einmal am Ende erlaubt sich die Musik dann doch eine große Portion vordergründige Hoffnung: Bei einer Schulaufführung von Stephs Afrika-Projekt erklingt eine verhalten-optimistische Vokalise zu afrikanischen Trommeln (Stephanie’s Project). In einem Film mit vielen Symbolbildern gibt es aber selbst hier einen doppelten Boden. Zwar spiegelt die Szene vordergründig Stephs mittlerweile gewachsenes Verständnis für ihre Mutter. Doch weil die Musik gewissermaßen auch ein Klischeebild Afrikas evoziert, verdeutlicht sie, wie weit die harte Realität der Krisenregionen von unserem westlich geprägten Bild dieser Länder entfernt ist. Am Ende ist es dann wohl doch so: Wir befinden uns auf dem Land. Und das aufgewühlte Meer, das bleibt irgendwo da draußen. Nur ist das schon lange kein beruhigendes Gefühl mehr.